小樽の街のウォール街

小樽は「北のウォール街」と例えられるほど経済の拠点であったそうです。

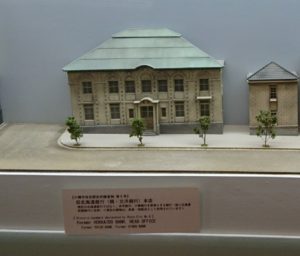

金融資料館(旧日本銀行小樽支店)では、色内地区に立ち並んでいた銀行の模型が展示されていて当時のにぎやかな様子を想像することができます。

※色内地区 地図

(写真)

多くの金融機関が集まった小樽

ピーク時の1925(大正14)年ぐらいには25行ぐらいあったそうです。

金融資料館の中にある説明では、小樽の金融機関はロンドンの穀物相場にも影響するぐらいの存在だったとのことです。

現在も当時の様子を伝えるように石作りの立派な建物がたくさん残っています。

なぜ小樽には明治から昭和初期当時の基準から見ると立派な建築物の銀行が多いのでしょう。

推測ですが、プレハブ建築のような安普請(やすぶしん)の銀行と立派な石作りの銀行ならどちらが信用できるでしょうか。見た目が立派な銀行ですよね。

預金(お金をあずける)する場合も、外観が立派な銀行の方が安心ですよね。もちろん支店の数や資本金も大事なポイントですが。

銀行はお金をたくさん貸して(融資して)、たくさん利息をとりたいわけです。

言葉が乱暴かもしれませんが小樽であり余っていたお金を銀行が吸い上げて、足りないところに融資して利益を生む。

そのために、たくさんの銀行が小樽に集まってお金の争奪戦をしたのでしょう。

経済の中心となったニシン漁

小樽や北海道には「ニシン御殿」と呼ばれる個人所有の立派な建築物がありました。

※ニシン御殿 地図

小樽の青山別邸と呼ばれるニシン御殿は東京のデパート建築よりも費用がかかっていたそうです。

小樽から近い銭函(ぜにばこ)という地名の土地はニシン漁で栄え、そのお金を入れる箱、銭の箱があったから銭函という地名になったという説もあります。

実際に銭の箱があったのか、詳細はわかりませんが、小樽近隣のニシン漁でもビッグマネーが存在していたことは間違いないようです。

ニシンはお金で買う肥料、「金肥(きんぴ)」と呼ばれ、産業エネルギーの要であった石炭は「黒いダイヤ(モンド)」といわれていました。「ニシン」と「石炭」という宝石が集まり、出荷する町小樽にはお金も人も集まって来たというわけです。

「ニシン」が突然とれなくなり、石炭は石油に主役の座を奪われてしまいました。

人もお金も少しずつ離れてしまった現在の小樽。

しかし、かつての小樽の栄光のシンボルとして銀行の建築物は小樽の町を見守ってきました。

現代に残るウォール街たち

現在残っている「栄光のシンボル」達のいくつかをご紹介します。

当時の建物には補修が加えられ保全されています。また、銀行以外の建物として現在も活用されています。

日本銀行旧小樽支店

1912(明治45)年7月完成

(金融資料館)

旧北海道銀行本店

1912(明治45)年7月完成

(小樽バイン)

旧北海道拓殖銀行 小樽支店

1923年(大正12)年に設立

(ホテルヴィブラント)

旧三菱銀行小樽支店

1922(大正11)年に設立

(小樽運河ターミナル)

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

この記事へのコメントはありません。